科学家重建晚中新世以来东亚冬季风演化序列

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

中国科学技术大学(简称“中科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

东亚冬季风是沟通北半球高、低纬气候系统的纽带。东亚冬季风的强度波动直接影响东亚地区冬季大气环境质量的变化。冬季风活动增强利于大气污染物的快速消散,但过强的冬季风活动会引发一系列极端天气事件,并造成社会经济损失。因此,探讨东亚冬季风的活动规律,有助于科学应对冬季风活动诱导的极端天气事件。

研究不同地质历史时期东亚冬季风的演化特征和驱动机制,对于探讨未来冬季风活动规律具有指导意义。目前,地质历史时期东亚冬季风研究的时间尺度集中在第四纪以来。前人对于这一尺度东亚冬季风的演化特征和规律的研究程度较为成熟,但关于更长时间尺度的冬季风演化历史存在较大的研究空间。晚中新世期间全球气候和构造格局发生了变化,为探讨东亚冬季风演化与全球变化和构造运动的关系提供了时间窗口。已有的晚中新世东亚冬季风重建记录集中在中国黄土高原和东亚大陆边缘海。为进一步约束晚中新世东亚冬季风演化历史和驱动机制,中国科学院地质与地球物理研究所古地磁与年代学实验室大洋岩石圈课题组副研究员张强联合国内外研究机构的科研人员,对西北太平洋DSDP 578岩心晚中新世沉积物开展了环境磁学、沉积学和地球化学的研究,基于多指标重建了晚中新世东亚冬季风演化历史,并结合古气候模拟系统评估了全球气候变化和构造运动等因素对晚中新世东亚冬季风演化的调控作用。

近年来的卫星监测资料显示,东亚冬季风是亚洲风尘向西北太平洋地区输送的主要传输介质。海洋沉积物具有沉积环境稳定、沉积连续、时间跨度大、不受河流物质影响等优势,因此西北太平洋深海沉积物成为探索东亚冬季风演化的理想研究材料。

该研究基于地球化学和沉积学指标的变化,证实了DSDP 578岩心晚中新世沉积物记录了可靠的东亚冬季风携带风尘输入历史。为提高冬季风重建结果的可靠性,研究从风力强度和源区风化程度两个角度,重建了晚中新世9.0 Ma以来东亚冬季风的演化序列。记录显示,晚中新世期间东亚冬季风具有增强趋势。中国黄土高原和东亚大陆边缘海的部分已重建记录展现出东亚冬季风在晚中新世具有增强的特征。基于DSDP 578岩心的新记录证明了晚中新世期间东亚冬季风具有从内陆到深海大洋的大空间尺度的增强特征。

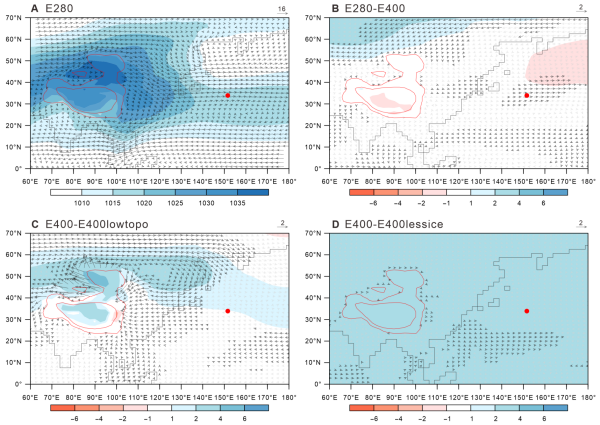

在新记录的基础上,该研究基于古气候模拟评估了大气二氧化碳下降、中亚造山带和东北青藏高原隆升、南极冰盖扩张等因素对晚中新世东亚冬季风的驱动作用。研究发现,在上述因素中,大气二氧化碳下降对晚中新世西北太平洋地区冬季风的增强起到主导作用,而中亚造山带和东北青藏高原隆升在内陆地区较对东亚冬季风的影响较为显着。尽管高原隆升在西北太平洋地区对冬季风的促进作用不如大气二氧化碳下降,但其在亚洲季风格局建立方面仍发挥了关键作用。同时,研究显示,南极冰盖扩张对晚中新世西北太平洋地区东亚冬季风的影响较弱。

该研究利用西北太平洋深海沉积物重建了高精度的晚中新世以来东亚冬季风演化序列,为目前黄土高原和边缘海地区已有的重建记录提供了补充。新记录扩展了对晚中新世东亚冬季风演化理解的空间尺度。同时,研究结合系统的古气候模拟发现了大气二氧化碳波动在晚中新世东亚冬季风大空间尺度增强中所发挥的关键调控作用。

东亚冬季风是沟通北半球高、低纬气候系统的纽带。东亚冬季风的强度波动直接影响东亚地区冬季大气环境质量的变化。冬季风活动增强利于大气污染物的快速消散,但过强的冬季风活动会引发一系列极端天气事件,并造成社会经济损失。因此,探讨东亚冬季风的活动规律,有助于科学应对冬季风活动诱导的极端天气事件。研究不同地质历史时期东亚冬季风的演化特征和驱动机制,对于探讨未来冬季风活动规律具有指导意义。目前,地质历史时期东亚冬季风研究的时间尺度集中在第四纪以来。前人对于这一尺度东亚冬季风的演化特征和规律的研究程度较为成熟,但关于更长时间尺度的冬季风演化历史存在较大的研究空间。晚中新世期间全球气候和构造格局发生了变化,为探讨东亚冬季风演化与全球变化和构造运动的关系提供了时间窗口。已有的晚中新世东亚冬季风重建记录集中在中国黄土高原和东亚大陆边缘海。为进一步约束晚中新世东亚冬季风演化历史和驱动机制,中国科学院地质与地球物理研究所古地磁与年代学实验室大洋岩石圈课题组副研究员张强联合国内外研究机构的科研人员,对西北太平洋DSDP 578岩心晚中新世沉积物开展了环境磁学、沉积学和地球化学的研究,基于多指标重建了晚中新世东亚冬季风演化历史,并结合古气候模拟系统评估了全球气候变化和构造运动等因素对晚中新世东亚冬季风演化的调控作用。近年来的卫星监测资料显示,东亚冬季风是亚洲风尘向西北太平洋地区输送的主要传输介质。海洋沉积物具有沉积环境稳定、沉积连续、时间跨度大、不受河流物质影响等优势,因此西北太平洋深海沉积物成为探索东亚冬季风演化的理想研究材料。该研究基于地球化学和沉积学指标的变化,证实了DSDP 578岩心晚中新世沉积物记录了可靠的东亚冬季风携带风尘输入历史。为提高冬季风重建结果的可靠性,研究从风力强度和源区风化程度两个角度,重建了晚中新世9.0 Ma以来东亚冬季风的演化序列。记录显示,晚中新世期间东亚冬季风具有增强趋势。中国黄土高原和东亚大陆边缘海的部分已重建记录展现出东亚冬季风在晚中新世具有增强的特征。基于DSDP 578岩心的新记录证明了晚中新世期间东亚冬季风具有从内陆到深海大洋的大空间尺度的增强特征。在新记录的基础上,该研究基于古气候模拟评估了大气二氧化碳下降、中亚造山带和东北青藏高原隆升、南极冰盖扩张等因素对晚中新世东亚冬季风的驱动作用。研究发现,在上述因素中,大气二氧化碳下降对晚中新世西北太平洋地区冬季风的增强起到主导作用,而中亚造山带和东北青藏高原隆升在内陆地区较对东亚冬季风的影响较为显着。尽管高原隆升在西北太平洋地区对冬季风的促进作用不如大气二氧化碳下降,但其在亚洲季风格局建立方面仍发挥了关键作用。同时,研究显示,南极冰盖扩张对晚中新世西北太平洋地区东亚冬季风的影响较弱。该研究利用西北太平洋深海沉积物重建了高精度的晚中新世以来东亚冬季风演化序列,为目前黄土高原和边缘海地区已有的重建记录提供了补充。新记录扩展了对晚中新世东亚冬季风演化理解的空间尺度。同时,研究结合系统的古气候模拟发现了大气二氧化碳波动在晚中新世东亚冬季风大空间尺度增强中所发挥的关键调控作用。相关研究成果以East Asian winter monsoon intensification over the Northwest Pacific Ocean driven by late Miocene atmospheric CO2 decline为题,发表在《科学进展》(Science Advances)上。论文链接古气候模拟结果

关键词: