“天关”卫星探测到宇宙早期爆发的软X射线信号

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

全球首台20MW级蒸发冷却半直驱永磁风力发电机成功下线MWh全钒液流电池共享储能电站正式投产

中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

近日,基于“天关”卫星(爱因斯坦探针卫星,EP)观测数据,中国科学院国家天文台等的科研人员发现1例来自宇宙早期的伽马射线暴。这一爆发事件的发现,标志着人类首次探测到来自宇宙早期爆发的软X射线信号。这丰富了人类对宇宙早期伽马射线暴的认识,更为探索宇宙的起源与演化提供了全新视角。

“天关”卫星开启了一扇探索遥远宇宙的新窗口,有望让我们以全新视角观察宇宙中最遥远的爆发现象。距发射后仅三个月,

a“天关”卫星成功探测一例神秘的快速X射线暂现源。对此进行的深入分析表明,我们可能需要对伽马射线暴这一壮观的宇宙爆发现象的产生机制进行重新审视与思考。

“天关”卫星由中国科学院主导,携手欧洲航天局、德国马普地外物理研究所以及法国国家空间研究中心共同打造。2024年1月9日,“天关”卫星在西昌卫星发射中心发射。“天关”卫星搭载一台宽视场X射线望远镜“万星瞳”(WXT)和一台后随X射线望远镜“风行天”(FXT)。WXT负责广域监测宇宙中出没无常的X射线暂现源,FXT负责对WXT发现的暂现源进行更精细深入的后随观测。

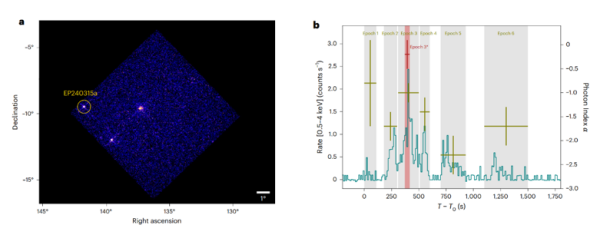

2024年3月15日20时10分44秒,WXT以敏锐的“目光”和宽达3600平方度的广阔视野,在软X射线波段捕捉到了一例爆发事件的微弱脉冲信号。该爆发被命名为EP240315a。EP240315a的亮度存在快速波动且持续超17分钟后逐渐消失。同时,国家天文台研究员刘元设计了WXT的星载触发软件。

“这些成果表明,不少快速X射线暂现天体可能与伽马射线暴相关,像“天关”卫星这样的灵敏监测器能精准定位它们。”Roberto Ricci博士表示。然而,谜团依旧,“天关”卫星发现的伽马射线暴很特殊。

一般情况下,X射线比伽马射线提前几十秒出现,但EP240315a却提前了超过六分钟。“如此长的延迟前所未见。”国家天文台副研究员孙惠说。“这为我们带来全新认知,或许要重新思考伽马射线暴模型。”北京师范大学教授高鹤强调。

“EP240315a这一国际合作研究表明,“天关”卫星将会在高能时域天文领域的全球协同观测和合作中发挥关键作用。”“天关”卫星快速河外暂现源科学组负责人吴雪峰评价。

过去的设备虽然能探测软X射线,但“天关”卫星凭借卓越的灵敏度和宽广视场,打开了这个窗口。“这只是一个开始,展现了“天关”卫星探测早期宇宙爆发的潜力。”“天关”卫星首席科学家、国家天文台研究员袁为民说。“‘天关’卫星刚‘睁眼’就发现新现象,未来定有更多惊喜。”欧洲航天局项目科学家Erik Kulkkers满怀期待。

1月23日,相关研究成果发表在《自然-天文》上。该工作由中国科学院国家天文台、高能物理研究所、紫金山天文台与北京师范大学合作完成。

近日,基于“天关”卫星(爱因斯坦探针卫星,EP)观测数据,中国科学院国家天文台等的科研人员发现1例来自宇宙早期的伽马射线暴。这一爆发事件的发现,标志着人类首次探测到来自宇宙早期爆发的软X射线信号。这丰富了人类对宇宙早期伽马射线暴的认识,更为探索宇宙的起源与演化提供了全新视角。“天关”卫星开启了一扇探索遥远宇宙的新窗口,有望让我们以全新视角观察宇宙中最遥远的爆发现象。距发射后仅三个月,“天关”卫星成功探测一例神秘的快速X射线暂现源。对此进行的深入分析表明,我们可能需要对伽马射线暴这一壮观的宇宙爆发现象的产生机制进行重新审视与思考。“天关”卫星由中国科学院主导,携手欧洲航天局、德国马普地外物理研究所以及法国国家空间研究中心共同打造。2024年1月9日,“天关”卫星在西昌卫星发射中心发射。“天关”卫星搭载一台宽视场X射线望远镜“万星瞳”(WXT)和一台后随X射线望远镜“风行天”(FXT)。WXT负责广域监测宇宙中出没无常的X射线暂现源,FXT负责对WXT发现的暂现源进行更精细深入的后随观测。2024年3月15日20时10分44秒,WXT以敏锐的“目光”和宽达3600平方度的广阔视野,在软X射线波段捕捉到了一例爆发事件的微弱脉冲信号。该爆发被命名为EP240315a。EP240315a的亮度存在快速波动且持续超17分钟后逐渐消失。同时,国家天文台研究员刘元设计了WXT的星载触发软件。在该爆发的X射线小时后,南非阿特拉斯望远镜探测到其快速衰减的光学对应体。后续,通过美国夏威夷双子星北望远镜和智利甚大望远镜的观测,确认这个爆发源自遥远的早期宇宙。该爆发发生时宇宙年龄仅为现在的10%,其信号花费125亿年才抵达地球。同时,EP240315a的发现,促成了“天关”卫星团队与意大利罗马托尔维尔加塔大学博士Roberto Ricci的合作。Roberto Ricci启动了对这一伽马射线暴的长期射电波段监测。借助澳大利亚望远镜紧凑阵列,三个月的射电观测证实EP240315a能量输出符合伽马射线暴特征。进一步,分析发现,EP240315a与名为GRB240315C的伽马射线暴相关。该暴被美国宇航局Swift-BAT和俄罗斯Konus-Wind探测到。“这些成果表明,不少快速X射线暂现天体可能与伽马射线暴相关,像“天关”卫星这样的灵敏监测器能精准定位它们。”Roberto Ricci博士表示。然而,谜团依旧,“天关”卫星发现的伽马射线暴很特殊。一般情况下,X射线比伽马射线提前几十秒出现,但EP240315a却提前了超过六分钟。“如此长的延迟前所未见。”国家天文台副研究员孙惠说。“这为我们带来全新认知,或许要重新思考伽马射线暴模型。”北京师范大学教授高鹤强调。“EP240315a这一国际合作研究表明,“天关”卫星将会在高能时域天文领域的全球协同观测和合作中发挥关键作用。”“天关”卫星快速河外暂现源科学组负责人吴雪峰评价。过去的设备虽然能探测软X射线,但“天关”卫星凭借卓越的灵敏度和宽广视场,打开了这个窗口。“这只是一个开始,展现了“天关”卫星探测早期宇宙爆发的潜力。”“天关”卫星首席科学家、国家天文台研究员袁为民说。“‘天关’卫星刚‘睁眼’就发现新现象,未来定有更多惊喜。”欧洲航天局项目科学家Erik Kulkkers满怀期待。未来,随着“天关”卫星持续运行以及更多其他设备的投入使用,有望揭开更多类似的宇宙奥秘。1月23日,相关研究成果发表在《自然-天文》上。该工作由中国科学院国家天文台、高能物理研究所、紫金山天文台与北京师范大学合作完成。EP-WXT探测到的快速X射线瞬变源的软X射线a艺术想象图

关键词: